Un español de 39 años, Santiago Ramón y Cajal, cambió la historia de la ciencia con un estudio escondido en la escasamente difundida Revista de Ciencias Médicas de Barcelona, publicado el 25 de noviembre de 1891. En una época en la que se pensaba que el cerebro era una red continua, como una telaraña, Cajal demostró que estaba formado por células individuales, las neuronas, y en aquel artículo imaginó incluso el sentido del impulso nervioso, añadiendo flechitas indias a sus dibujos. Allí estaba por primera vez el movimiento de las sensaciones y del pensamiento. Más de 130 años después, el equipo del médico Sergiu Pasca ha usado millones de células de personas para crear en su laboratorio un auténtico minisistema nervioso, capaz de detectar una señal dolorosa y transmitirla ante sus ojos. Es, literalmente, el dolor humano servido en un plato.Cajal creó la neurociencia moderna y Pasca la ha revolucionado. En 2015, utilizó un cóctel químico para reprogramar células de la piel, rebobinar su desarrollo hasta regresar a un estado embrionario e inducirlas a convertirse en neuronas autoorganizadas en una pelotita. Dos años después, unió una bolita de estas células de la corteza cerebral con otra bolita de células del cerebro profundo. Ante su sorpresa, las dos pelotitas se fusionaron, formando conexiones funcionales entre ellas. Pasca, rumanoestadounidense de 43 años, denominó assembloids —algo así como ensambloides— a estas asombrosas estructuras. Tres años más tarde, logró conectar tres esferas, con células de la corteza cerebral, la médula espinal y el músculo. Había recreado el circuito del movimiento voluntario.Más informaciónPasca y sus colegas han necesitado cinco años para dar el siguiente salto. Han modificado células de la piel de personas voluntarias para convertirlas en neuronas de las cuatro regiones esenciales de las rutas nerviosas que transportan estímulos, como el dolor o el tacto de una caricia, desde la piel hasta el cerebro. Esta vez son cuatro bolitas unidas: ganglio espinal, médula espinal, tálamo y corteza somatosensorial. El resultado es “como una diminuta salchicha”, en palabras de Pasca. Una salchicha de dos centímetros de longitud, con cuatro millones de células humanas que se transmiten unas a otras un estímulo doloroso, en su laboratorio de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Su nuevo estudio se publica este miércoles en la revista Nature.“El dolor crónico es un trastorno devastador, que afecta a casi una cuarta parte de la población. Es un desafío entender su biología y encontrar mejores tratamientos”, explica Pasca por videoconferencia. “La comunidad científica ya ha estudiado las vías del dolor de muchas maneras, pero, hasta ahora, por partes: solo las neuronas sensoriales, solo la respuesta de la corteza cerebral… Ahora tenemos la ventaja de que podemos observar todas las células humanas de manera no invasiva, sin hacer daño a nadie”, señala. Los investigadores generan la sensación de dolor con sustancias como la capsaicina, que se encuentra en los pimientos picantes.Un cerebro humano adulto está compuesto por unos 86.000 millones de neuronas. El minisistema nervioso de Pasca solo posee cuatro millones y carece de células de regiones clave, como la amígdala cerebral, vinculada a la emoción del dolor. Sin embargo, el médico de Stanford cree que estos ensambloides serán muy útiles para iluminar alteraciones del desarrollo neurológico, como los trastornos del espectro autista. “Muchas personas con autismo tiene hipersensibilidad al tacto, a los sonidos o a los estímulos visuales. Está claro que hay algo diferente en cómo su sistema nervioso procesa la información sensorial”, argumenta.El médico Sergiu Pasca, en su laboratorio de la Universidad de Stanford (EE UU).Universidad de StanfordPasca está esperanzado. “El autismo, en definitiva, es un trastorno del comportamiento social. Implica una comunicación social alterada, así como movimientos repetitivos. ¿Por qué tiene además una disfunción en el procesamiento sensorial? ¿Eso contribuye directamente al trastorno? ¿O es una especie de efecto secundario? Sencillamente, no lo sabemos”, expone. “Podemos introducir las diversas mutaciones genéticas asociadas con el autismo en los ensambloides y observar cómo perturban los circuitos desde el inicio. Es una oportunidad muy emocionante para empezar a abordar la biología de este trastorno”, afirma.El médico dirige el Centro de Organogénesis Cerebral de Stanford, con figuras como el neurocientífico estadounidense Karl Deisseroth, padre de la optogenética, una revolucionaria técnica que permite apagar o encender neuronas mediante ráfagas de láser, gracias a la introducción previa de genes de algas sensibles a la luz. En 2022, Pasca, Deisseroth y otros colegas injertaron bolitas de células de corteza cerebral humana en el cerebro de ratas, logrando que el tejido implantado se integrase e influyera en el comportamiento de los animales. Hace un año, el equipo de Pasca utilizó una especie de tirita genética para corregir un síndrome con autismo en uno de estos cerebroides humanos insertado en una rata.“Los nuevos ensambloides no son estructuras sencillas. Están compuestos de cuatro partes, miden más de un centímetro y se requieren unos 200 días para hacerlos. Aunque es un desafío producirlos, podemos imaginar que el proceso será escalable y se podrían crear miles y miles de ensambloides, con los que probar fármacos”, reflexiona Pasca, cuya universidad ha patentado la invención. “Los mejores medicamentos que tenemos hoy en día para el dolor son los opioides. Son muy efectivos, pero también son muy adictivos. Para encontrar alternativas necesitamos entender la biología detrás de los circuitos”, explica.El neurobiólogo Félix Viana dirige un programa de investigación del dolor en el Instituto de Neurociencias, en Sant Joan d’Alacant (Alicante). “Este nuevo trabajo es, técnicamente, muy interesante. Son como cuatro bloques de Lego que puedes conectar, y hay una señal que va desde las neuronas que conectarían con el mundo exterior a las de la corteza cerebral, pero los circuitos del dolor son mucho más complejos que todo eso”, opina Viana, que no ha participado en el estudio. Para este experto, los apenas seis meses de desarrollo de las neuronas de los ensambloides suponen una fase demasiado inmadura, alejada de la realidad adulta. “Además, el dolor es una sensación subjetiva. Es el sujeto el que tiene que decirte si lo siente y en qué grado. Los ensambloides nunca van a sentir dolor. Podrían tener algún interés en análisis preliminares de fármacos, pero soy escéptico respecto a que vayan a producir resultados útiles a corto plazo”, apunta.El equipo de Pasca ya ha dado otro paso, aunque por el momento solo ha divulgado sus resultados preliminares. Los investigadores han recreado el circuito córtico-estriado-talámico-cortical, una de las principales vías del cerebro, con funciones cognitivas, emocionales y motoras. Son de nuevo cuatro bolitas unidas, pero esta vez con conexiones en bucle, como los circuitos reales. El grupo de Stanford ha empleado estas estructuras más sofisticadas para estudiar mutaciones del gen ASH1L, vinculadas a los trastornos del espectro autista y al síndrome de Tourette. En los ensambloides mutados, la actividad es anómala.“Si tienes una bolita de células de músculo humano, no hace gran cosa, pero si la unes a una pieza de médula espinal puedes controlar la contracción de ese músculo. El cerebro es más que la suma de sus partes. Cuando unes dos bolitas, aparecen nuevas propiedades. Ese es el objetivo de los ensambloides: capturar esas nuevas propiedades que surgen de la interacción de las células a través del sistema nervioso”, subraya Pasca.

El dolor humano, servido literalmente en un plato | Ciencia

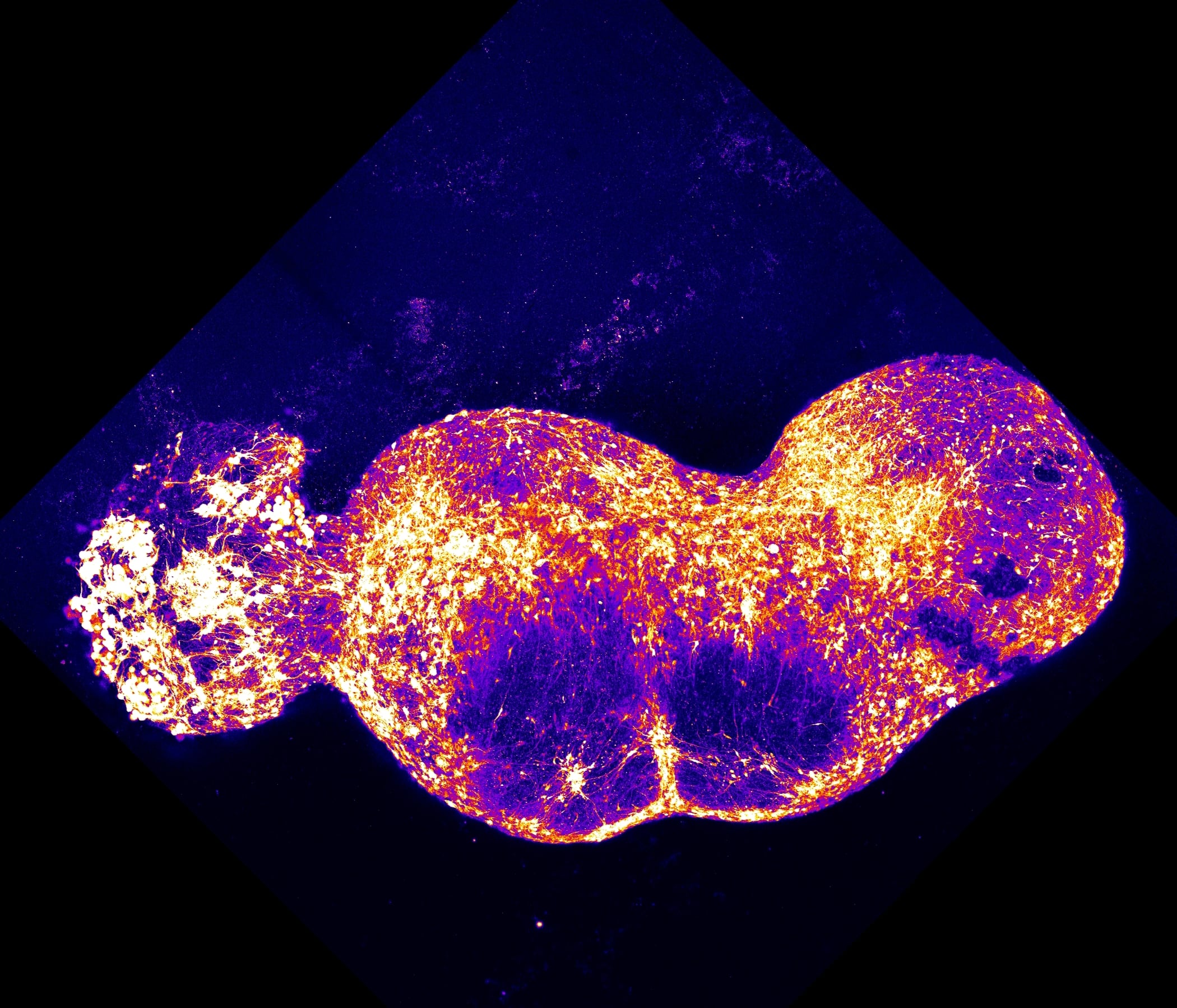

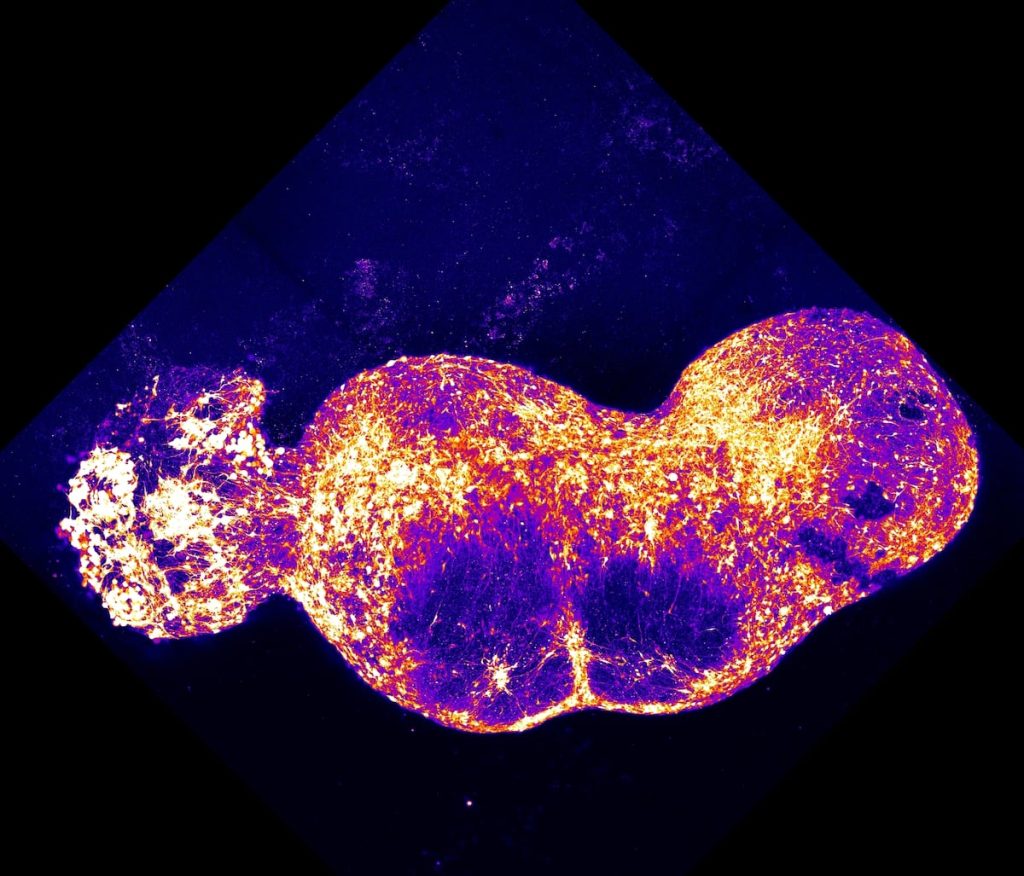

Shares: